接上文 20日上午8点钟,在大桥上的弗罗斯特和高夫使用芒福德与汤普森之间的无线电中继线,给师司令部打电话,与厄克特接通了。这是自17日以来,高夫第一次与将军取得联系。在17日那天,他奉命返回师部,结果却发现,厄克特却在行军路线的某个地方。“天呐”,洛克特说道,“我还以为你死了呢。”高夫简述了桥上的形势。“士气仍然高涨”,他记得他当时这样说,“但我们什么都缺。尽管如此,我们将继续坚守。”厄克特记得,接着高夫问“他们能否得到增援部队。” 做出回答是不容易的,“我告诉他”,厄克特回忆说,“究竟是我向你们靠拢。还是你们向我们靠拢,我没有把握。恐怕你只能希望从南边得到救援。”弗罗斯特接着来听电话了。“听见将军说话非常让人感到安慰”,弗罗斯特写道,“但他却无法告诉我任何真正鼓舞人的事情……他们自己显然也有巨大的困难”。厄克特“对他们所作出的良好努力表示个人的祝贺,”要求“把我的个人祝贺传达给每一个相关的人,我祝他们好运′。”别的也没有什么可说的了。 20分钟后,厄克特接到了从内维尔·海中尉的鬼怪式通讯网发来的电报。电报说: 200820(发自第二集团军)。对奈梅亨发动的进攻被该城南边的据点阻挡。近卫团第五旅在前往该市途中。大桥完好,但被敌人占据。打算今天13时发起进攻。 厄克特立即告诉他的参谋们,通知所有部队。这是他今天得到的第一个好消息。 可叹的是,厄克特有一支杰出的部队本来可以支配,这支部队的贡献,倘若被接受,被利用的话,可能大大改变英军第一空降师的严酷形势。在整个被占领的欧洲,荷兰抵抗力量当属最富于献身精神和最有纪律的地下组织。在美军第101师和第82师防区,荷兰人正在与美国伞兵并肩作战。泰勒将军和加文将军在着陆时所下达的最早的命令当中,就有把武器和炸药发放给地下小组的内容。

做出回答是不容易的,“我告诉他”,厄克特回忆说,“究竟是我向你们靠拢。还是你们向我们靠拢,我没有把握。恐怕你只能希望从南边得到救援。”弗罗斯特接着来听电话了。“听见将军说话非常让人感到安慰”,弗罗斯特写道,“但他却无法告诉我任何真正鼓舞人的事情……他们自己显然也有巨大的困难”。厄克特“对他们所作出的良好努力表示个人的祝贺,”要求“把我的个人祝贺传达给每一个相关的人,我祝他们好运′。”别的也没有什么可说的了。 20分钟后,厄克特接到了从内维尔·海中尉的鬼怪式通讯网发来的电报。电报说: 200820(发自第二集团军)。对奈梅亨发动的进攻被该城南边的据点阻挡。近卫团第五旅在前往该市途中。大桥完好,但被敌人占据。打算今天13时发起进攻。 厄克特立即告诉他的参谋们,通知所有部队。这是他今天得到的第一个好消息。 可叹的是,厄克特有一支杰出的部队本来可以支配,这支部队的贡献,倘若被接受,被利用的话,可能大大改变英军第一空降师的严酷形势。在整个被占领的欧洲,荷兰抵抗力量当属最富于献身精神和最有纪律的地下组织。在美军第101师和第82师防区,荷兰人正在与美国伞兵并肩作战。泰勒将军和加文将军在着陆时所下达的最早的命令当中,就有把武器和炸药发放给地下小组的内容。 但在阿纳姆,英国人却实际上对这些生气勃勃而又勇敢不屈的平民们的存在视而不见。阿纳姆的地下小组武装了起来,摆好了架势要立即给在大桥上的弗罗斯特提供帮助,但在很大程度上受到了冷落,他们的帮助也遭到婉言拒绝。经过一系列奇怪的事件之后,只有一个人曾经拥有权力,可以进行协调,把抵抗力量融入英军的进攻中,而这个人也死了。希拉里·巴洛中校,曾经受到厄克特的委派,去协调西郊各个营的摇摇欲坠的进攻,但这位军官在能够把他本人的使命充分执行之前,就阵亡了。 在英格兰,20日早晨快7点的时候,斯坦尼斯劳·索萨博斯基少将得知,他的波兰伞兵旅的空投场换了地方。这个波兰旅现在将在距离原先的地点几英里之外的一个地区着陆,在德里尔村的附近着陆。他的联络官乔治·史蒂文斯中校带来的消息,让索萨博斯基瞠目结舌。这个旅已经在机场里了,等待在三个小时之后前往荷兰。在这三个小时里,索萨博斯基不得不针对他以前从未研究过的地区,重新设计他的进攻。先前的那些日子,都用在为在阿纳姆大桥南入口的埃尔顿村附近的空投制定计划上了。他后来回忆说万德策略,现在,“给我的仅是一个方案的骨架而已,只有几个小时的时间来制定计划。” 有关阿纳姆的消息仍然少的可怜,不过当史蒂文斯向他简介这个新的计划,在德里尔-赫维多普村渡口,把他的部队摆渡过莱茵河的时候,索萨博斯基明白,厄克特的形势变得糟糕了。他遇见到了无数的问题,但他也注意到,“别的人似乎都不十分担心。史蒂文斯所得知的一切,其情形相当令人困惑”。索萨博斯基迅速把这个新的进展告诉他的参谋部,同时又把起飞从上午10点推迟到下午1点。他需要这个时间使他的伞兵重新适应新的形势,并制定新的进攻计划,而且这三个小时的延误,也可能使史蒂文斯获得有关阿纳姆的更新的信息。不管怎么样,索萨博斯基都怀疑,他的部队能否在下午一时的时候飞出去。雾再次覆盖了英格兰中部地区,而且天气预报也不让人放心。“天气以及我们所收到的信息的不充分,使我非常焦虑”,索萨博斯基回忆说,“我不认为厄克特的行动进展顺利。我开始相信,我们可能是空投进入荷兰,结果都增加了失败。 在英格兰,索萨博斯基少将注视着,他的旅登上排成长列的运送兵员的达科他型飞机。自从星期日以来,当手下的波兰人等待出发的时候,他就感到紧张。星期二,他们从士兵临时营舍来到了机场,结果却发现,行动被取消了。在这个星期三的上午,在得知他的空投场换了地方之后,索萨博斯基本人又把飞机推出了三个小时,以便制定出新的计划来。现在,将近下午1点钟,当背负着沉重负荷的伞兵们走向飞机的时候,焦急的气氛消失了。士兵们终于出发了,索萨博斯基注意到,“他们有一种几乎是轻松愉快的态度”。 他的心态却大为不同,在计划改变之后的区区几个小时里,他试图尽可能了解有关厄克特的形势以及新的空投场的一切事情。他已经尽力为他的拥有三个营的旅提供了信息,并一直传达到了排的层次,当信息是缺乏的。索萨博斯基感到,他们准备不足,几乎是“要跳进未知的领域。” 现在,当螺旋桨慢慢转动起来时,各营开始爬上将把他们带到荷兰的那114架达科他型飞机。索萨博斯基对装载过程感到满意,他本人被吊送上了领头的飞机。 突然,机舱门打开了,一位英国空军军官爬了进来。他沿着过道来到将军的身边,告诉索萨博斯基,指挥部刚刚接到命令,要停止起飞。情况是昨天的一个翻版:南边的各个机场是开放的,再次运送补给品的轰炸机正在起飞,但在格兰瑟姆地区,浓云密布。索萨博斯基听到命令,气得想骂人。当消息传达下去时,他手下的军官和士兵们在咒骂。飞行又被延迟了24小时——直到9月21日星期四下午1点。 加文将军的滑翔机步兵团,也再次停飞了。在对位于奈梅亨的瓦尔河进行极其重要的攻击的这一天,加文所极其需要的3400名士兵,以及他们的枪炮和设备,却不能动身。德里尔-赫维多普渡口仍然在进行着作战行动。在这个关键的星期三,也就是D日后的第三天,那个波兰旅本来可能已经渡过了莱茵河,来增援厄克特疲惫的伞兵们,但天气却再次打击了市场花园行动。

但在阿纳姆,英国人却实际上对这些生气勃勃而又勇敢不屈的平民们的存在视而不见。阿纳姆的地下小组武装了起来,摆好了架势要立即给在大桥上的弗罗斯特提供帮助,但在很大程度上受到了冷落,他们的帮助也遭到婉言拒绝。经过一系列奇怪的事件之后,只有一个人曾经拥有权力,可以进行协调,把抵抗力量融入英军的进攻中,而这个人也死了。希拉里·巴洛中校,曾经受到厄克特的委派,去协调西郊各个营的摇摇欲坠的进攻,但这位军官在能够把他本人的使命充分执行之前,就阵亡了。 在英格兰,20日早晨快7点的时候,斯坦尼斯劳·索萨博斯基少将得知,他的波兰伞兵旅的空投场换了地方。这个波兰旅现在将在距离原先的地点几英里之外的一个地区着陆,在德里尔村的附近着陆。他的联络官乔治·史蒂文斯中校带来的消息,让索萨博斯基瞠目结舌。这个旅已经在机场里了,等待在三个小时之后前往荷兰。在这三个小时里,索萨博斯基不得不针对他以前从未研究过的地区,重新设计他的进攻。先前的那些日子,都用在为在阿纳姆大桥南入口的埃尔顿村附近的空投制定计划上了。他后来回忆说万德策略,现在,“给我的仅是一个方案的骨架而已,只有几个小时的时间来制定计划。” 有关阿纳姆的消息仍然少的可怜,不过当史蒂文斯向他简介这个新的计划,在德里尔-赫维多普村渡口,把他的部队摆渡过莱茵河的时候,索萨博斯基明白,厄克特的形势变得糟糕了。他遇见到了无数的问题,但他也注意到,“别的人似乎都不十分担心。史蒂文斯所得知的一切,其情形相当令人困惑”。索萨博斯基迅速把这个新的进展告诉他的参谋部,同时又把起飞从上午10点推迟到下午1点。他需要这个时间使他的伞兵重新适应新的形势,并制定新的进攻计划,而且这三个小时的延误,也可能使史蒂文斯获得有关阿纳姆的更新的信息。不管怎么样,索萨博斯基都怀疑,他的部队能否在下午一时的时候飞出去。雾再次覆盖了英格兰中部地区,而且天气预报也不让人放心。“天气以及我们所收到的信息的不充分,使我非常焦虑”,索萨博斯基回忆说,“我不认为厄克特的行动进展顺利。我开始相信,我们可能是空投进入荷兰,结果都增加了失败。 在英格兰,索萨博斯基少将注视着,他的旅登上排成长列的运送兵员的达科他型飞机。自从星期日以来,当手下的波兰人等待出发的时候,他就感到紧张。星期二,他们从士兵临时营舍来到了机场,结果却发现,行动被取消了。在这个星期三的上午,在得知他的空投场换了地方之后,索萨博斯基本人又把飞机推出了三个小时,以便制定出新的计划来。现在,将近下午1点钟,当背负着沉重负荷的伞兵们走向飞机的时候,焦急的气氛消失了。士兵们终于出发了,索萨博斯基注意到,“他们有一种几乎是轻松愉快的态度”。 他的心态却大为不同,在计划改变之后的区区几个小时里,他试图尽可能了解有关厄克特的形势以及新的空投场的一切事情。他已经尽力为他的拥有三个营的旅提供了信息,并一直传达到了排的层次,当信息是缺乏的。索萨博斯基感到,他们准备不足,几乎是“要跳进未知的领域。” 现在,当螺旋桨慢慢转动起来时,各营开始爬上将把他们带到荷兰的那114架达科他型飞机。索萨博斯基对装载过程感到满意,他本人被吊送上了领头的飞机。 突然,机舱门打开了,一位英国空军军官爬了进来。他沿着过道来到将军的身边,告诉索萨博斯基,指挥部刚刚接到命令,要停止起飞。情况是昨天的一个翻版:南边的各个机场是开放的,再次运送补给品的轰炸机正在起飞,但在格兰瑟姆地区,浓云密布。索萨博斯基听到命令,气得想骂人。当消息传达下去时,他手下的军官和士兵们在咒骂。飞行又被延迟了24小时——直到9月21日星期四下午1点。 加文将军的滑翔机步兵团,也再次停飞了。在对位于奈梅亨的瓦尔河进行极其重要的攻击的这一天,加文所极其需要的3400名士兵,以及他们的枪炮和设备,却不能动身。德里尔-赫维多普渡口仍然在进行着作战行动。在这个关键的星期三,也就是D日后的第三天,那个波兰旅本来可能已经渡过了莱茵河,来增援厄克特疲惫的伞兵们,但天气却再次打击了市场花园行动。 市场花园行动的失败,其中的原因是多方面的。天气原因导致援兵延迟数日起飞,也是市场花园行动失败的主要原因之一,援兵被滞留在机场上,只能望天兴叹,大雾导致运输机和滑翔机无法出动。 在阿纳姆大桥上,为数不少的勇士们表现出来的那种气势磅礴的蔑视,几告终了。黎明时分,德国人再次进行了恐怖的轰炸。在清晨的光线中,那些曾经是房屋和办公楼的坑坑洼洼的荒凉废墟,又一次遭受到沉重的炮火轰击。在大桥的每一边,以及在优西比乌斯乡村大道两侧被损毁的废墟里,那些尚存的区区几个据点,正在被有条不紊地炸掉。那条曾经保护过大桥北入口的半圆形防线,几乎不复存在了。然而,虽然被火焰包围,用碎石瓦砾做掩护,顽强的士兵们却分成小组继续战斗,不让德国人夺取大桥。

市场花园行动的失败,其中的原因是多方面的。天气原因导致援兵延迟数日起飞,也是市场花园行动失败的主要原因之一,援兵被滞留在机场上,只能望天兴叹,大雾导致运输机和滑翔机无法出动。 在阿纳姆大桥上,为数不少的勇士们表现出来的那种气势磅礴的蔑视,几告终了。黎明时分,德国人再次进行了恐怖的轰炸。在清晨的光线中,那些曾经是房屋和办公楼的坑坑洼洼的荒凉废墟,又一次遭受到沉重的炮火轰击。在大桥的每一边,以及在优西比乌斯乡村大道两侧被损毁的废墟里,那些尚存的区区几个据点,正在被有条不紊地炸掉。那条曾经保护过大桥北入口的半圆形防线,几乎不复存在了。然而,虽然被火焰包围,用碎石瓦砾做掩护,顽强的士兵们却分成小组继续战斗,不让德国人夺取大桥。 只是天生的那种勇气,才把弗罗斯特的士兵们支持到现在,阻挡住德国人达3天2夜,已经是足够凶猛也足够坚持不懈了。第二营,以及从别的部队三三两两加入到这支部队的士兵,(按照弗洛斯特的最高估计,这支兵力总数从来也没有超过七百人),在他们的磨难中团结起来。骄傲和共同的目标把他们融合在一起。他们独自到达了一整个空降师的出击目标,而且坚持的时间,超出了这个师所本应坚持的时间。在那些绝望、焦虑的分分秒秒里,在等待根本就没有来到的援兵时,他们的共同心态,也许在一等兵戈登·斯派塞的想法中最好地总结出来了,他写道:“是谁没有尽职尽责,不是我们!” 但现在,他们的忍耐几乎走到了尽头。这些伞兵们躲避在废墟里和狭长掩体里,努力保护他们自己以及满是伤员的地下室,几乎一刻不停的敌人炮火使他们休克、脑震荡。他们扎着肮脏的血污的绷带,好像是佩戴着荣誉徽章似的。他们终于知道,他们再也顶不住了。 面临绝境产生了一种奇特的平静,完全没有了惊恐。就好像士兵们私下里决定,他们将战斗到结束。尽管他们知道,战斗几乎要结束了,但士兵们仍然发明了一些新的方式,以使得战斗继续下去。迫击炮排的伞兵们把他们的最后几枚炮弹发射了出去。另外的人,他们发现,那些用弹簧承载的步兵反坦克炮导弹发射器,雷管已经用完了,于是他们尝试用火柴盒做成的导火索来引爆炸弹。在他们的周围,到处都有战友躺在那里,死去的或者正在死去,活着的他们仍然找到了抵抗的意志。

只是天生的那种勇气,才把弗罗斯特的士兵们支持到现在,阻挡住德国人达3天2夜,已经是足够凶猛也足够坚持不懈了。第二营,以及从别的部队三三两两加入到这支部队的士兵,(按照弗洛斯特的最高估计,这支兵力总数从来也没有超过七百人),在他们的磨难中团结起来。骄傲和共同的目标把他们融合在一起。他们独自到达了一整个空降师的出击目标,而且坚持的时间,超出了这个师所本应坚持的时间。在那些绝望、焦虑的分分秒秒里,在等待根本就没有来到的援兵时,他们的共同心态,也许在一等兵戈登·斯派塞的想法中最好地总结出来了,他写道:“是谁没有尽职尽责,不是我们!” 但现在,他们的忍耐几乎走到了尽头。这些伞兵们躲避在废墟里和狭长掩体里,努力保护他们自己以及满是伤员的地下室,几乎一刻不停的敌人炮火使他们休克、脑震荡。他们扎着肮脏的血污的绷带,好像是佩戴着荣誉徽章似的。他们终于知道,他们再也顶不住了。 面临绝境产生了一种奇特的平静,完全没有了惊恐。就好像士兵们私下里决定,他们将战斗到结束。尽管他们知道,战斗几乎要结束了,但士兵们仍然发明了一些新的方式,以使得战斗继续下去。迫击炮排的伞兵们把他们的最后几枚炮弹发射了出去。另外的人,他们发现,那些用弹簧承载的步兵反坦克炮导弹发射器,雷管已经用完了,于是他们尝试用火柴盒做成的导火索来引爆炸弹。在他们的周围,到处都有战友躺在那里,死去的或者正在死去,活着的他们仍然找到了抵抗的意志。 在那个应该成为他们胜利行军的开端的星期天,约翰·弗罗斯特上校的猎号曾经把他们召唤到他那里,在佛罗斯特看来,他们将永远不会被打败。然而现在,这个黑暗而具有悲剧性的星期三,他知道,“实际上没有得到解救的可能性了。” 情况相当的严峻,能够进行战斗的士兵,充其量只有150~200人,他们主要集中在坡道西边的被损坏的司令部大楼四周。超过300名的英国和德国伤员充满了地下室。“他们几乎是挤在彼此的上面”,弗罗斯特着重提到“这使得医生和卫生员难以绕过去照料他们。”很快,他将不得不就有关这些伤员做出决定。司令部大楼几乎一定要被再次击中,弗罗斯特告诉弗雷迪·高夫少校,如果大楼被再次击中的话,那么他“看不出,我将怎么能够战斗到最后1分钟,然后出去,而让我们的伤员被烧死。”所以他不得不采取措施,要在大楼被炸毁或者攻占之前,把伤员运送出去。弗罗斯特不知道还剩下多少时间,却仍然相信,他能够控制那些大桥入口一段时。但他的环形防线现在非常虚弱,他知道,“敌人如果抱定决心突袭的话,就能进入我们当中。”

在那个应该成为他们胜利行军的开端的星期天,约翰·弗罗斯特上校的猎号曾经把他们召唤到他那里,在佛罗斯特看来,他们将永远不会被打败。然而现在,这个黑暗而具有悲剧性的星期三,他知道,“实际上没有得到解救的可能性了。” 情况相当的严峻,能够进行战斗的士兵,充其量只有150~200人,他们主要集中在坡道西边的被损坏的司令部大楼四周。超过300名的英国和德国伤员充满了地下室。“他们几乎是挤在彼此的上面”,弗罗斯特着重提到“这使得医生和卫生员难以绕过去照料他们。”很快,他将不得不就有关这些伤员做出决定。司令部大楼几乎一定要被再次击中,弗罗斯特告诉弗雷迪·高夫少校,如果大楼被再次击中的话,那么他“看不出,我将怎么能够战斗到最后1分钟,然后出去,而让我们的伤员被烧死。”所以他不得不采取措施,要在大楼被炸毁或者攻占之前,把伤员运送出去。弗罗斯特不知道还剩下多少时间,却仍然相信,他能够控制那些大桥入口一段时。但他的环形防线现在非常虚弱,他知道,“敌人如果抱定决心突袭的话,就能进入我们当中。” 在坡道的麦凯上尉一边,麦凯心中想,那座被摧毁的校舍“就像一个筛子”。麦凯后来回忆说:“我们孤零零的。东边的房屋全都被烧倒了,没有被烧倒的是南边的那一座房子,那个房子是德国人占据着的。”而在教舍里,一个恐怖又加在另外一个恐怖的上面。“士兵们极其疲惫,而且肮脏,”麦凯写道,“他们面容憔悴,眼睛充血,有红眼圈,几乎每一个人都包着肮脏的绷带,到处都是血。”麦凯着重提到,当伤员被从楼梯上抬进地下室的时候,“在每一个楼梯平台上,鲜血都形成了水洼,”他的剩余的这13名士兵,“三三两两挤作一团,把守着阵地,而那些阵地实际上应该由两倍以上的兵力把守。唯一干净的东西,就是士兵们的武器。”在校舍遭到炮轰的时候,麦凯和他的士兵们,在两个小时的时间里击退了敌人的三次进攻,在四周留下了人数是他们的四倍的死亡的敌人。 上午慢慢过去的时候,作战在继续。然而,中午时分,弗罗斯特记得,当他与道格拉斯·克劳利少校会面,讨论要派出一支作战巡逻队去清理这个地区的时候,“一个巨大的爆炸把它掀了起来,把他脸朝下扔在几码远的地方。一枚迫击炮炮弹几乎就在两个人的中间爆炸了。不可思议的是,这两个人都活着,但弹片嵌进了弗罗斯特的左脚踝和右胫骨,而克劳利则是双腿和右臂被击中。弗罗斯特几乎失去了知觉,他感到耻辱,因为他未能“抵抗住那些似乎强行从我身上发出的呻吟声,尤其是因为道格根本就一声不吭”而感到羞辱。弗罗斯特的勤务兵威克斯把这两位军官拽到掩蔽处,担架兵把他们连同其他的伤员一起抬进地下室。

在坡道的麦凯上尉一边,麦凯心中想,那座被摧毁的校舍“就像一个筛子”。麦凯后来回忆说:“我们孤零零的。东边的房屋全都被烧倒了,没有被烧倒的是南边的那一座房子,那个房子是德国人占据着的。”而在教舍里,一个恐怖又加在另外一个恐怖的上面。“士兵们极其疲惫,而且肮脏,”麦凯写道,“他们面容憔悴,眼睛充血,有红眼圈,几乎每一个人都包着肮脏的绷带,到处都是血。”麦凯着重提到,当伤员被从楼梯上抬进地下室的时候,“在每一个楼梯平台上,鲜血都形成了水洼,”他的剩余的这13名士兵,“三三两两挤作一团,把守着阵地,而那些阵地实际上应该由两倍以上的兵力把守。唯一干净的东西,就是士兵们的武器。”在校舍遭到炮轰的时候,麦凯和他的士兵们,在两个小时的时间里击退了敌人的三次进攻,在四周留下了人数是他们的四倍的死亡的敌人。 上午慢慢过去的时候,作战在继续。然而,中午时分,弗罗斯特记得,当他与道格拉斯·克劳利少校会面,讨论要派出一支作战巡逻队去清理这个地区的时候,“一个巨大的爆炸把它掀了起来,把他脸朝下扔在几码远的地方。一枚迫击炮炮弹几乎就在两个人的中间爆炸了。不可思议的是,这两个人都活着,但弹片嵌进了弗罗斯特的左脚踝和右胫骨,而克劳利则是双腿和右臂被击中。弗罗斯特几乎失去了知觉,他感到耻辱,因为他未能“抵抗住那些似乎强行从我身上发出的呻吟声,尤其是因为道格根本就一声不吭”而感到羞辱。弗罗斯特的勤务兵威克斯把这两位军官拽到掩蔽处,担架兵把他们连同其他的伤员一起抬进地下室。 在拥挤的地下室里,伊根神父试图使自己适应环境。在看见弗罗斯特被抬了进来的时候,他看见弗罗斯特“脸色苍白,几近昏迷”。地下室里的其他伤员,也看见了他们的营长。在布伦特中尉看来,上校躺在担架上面的景象是一个毁灭性的打击。“我们这些下级始终认为,他是压制不住,打不垮的。”布伦特中尉写道,“看见他那个样子被抬进来,令你十分伤心,他从未屈服于任何事情。” 在房间的对面,也受了弹片伤的列兵詹姆斯·西姆斯记得,有人焦虑地朝着弗罗斯特喊道:“长官,我们还能坚持下去吗?” 正在等待的伞兵们拥挤在距离渡河点不远的地方,那个地点是从奈梅亨铁路桥顺流而下1英里处。在星期二的整个晚上,一直到星期三上午,当古尔本中校和范德弗特中校率领下的英美联军,继续为争夺铁路桥和公路桥作战的时候,美英士兵在努力把那个通向河岸的地区扩大,这样近卫团装甲师的坦克和重炮就能进入发射阵地,以支援这个水陆两栖袭击。台风型飞机将于进攻发起前30分钟,低空飞过北岸,用火箭弹和机枪扫射整个地区。在地面上,坦克和火炮将对这个地点再袭击上15分钟。然后,在坦克发出的烟雾的掩护下,由朱利安·库克少校率领的第一拨士兵将出发,进行有史以来最为大胆的一次渡河。 指挥官们为了制定这个计划,用了整整一个夜晚,计划也是尽可能地完美。但是,伞兵们渡过这个400码宽的河,要乘坐的船只,却迟迟没有到达。进攻发起的时刻,原先定于下午1点,现在不得不推迟到下午3点。 焦急等待船只全到达的,并不只有库克一人。中午之前,弗雷德里克·布朗宁将军已经收到了第一个清晰的暗示,说厄克特的形势严峻。这封鬼怪式联络部队的电报,是通过英军第二集团军的通讯系统收到的,电报中说:

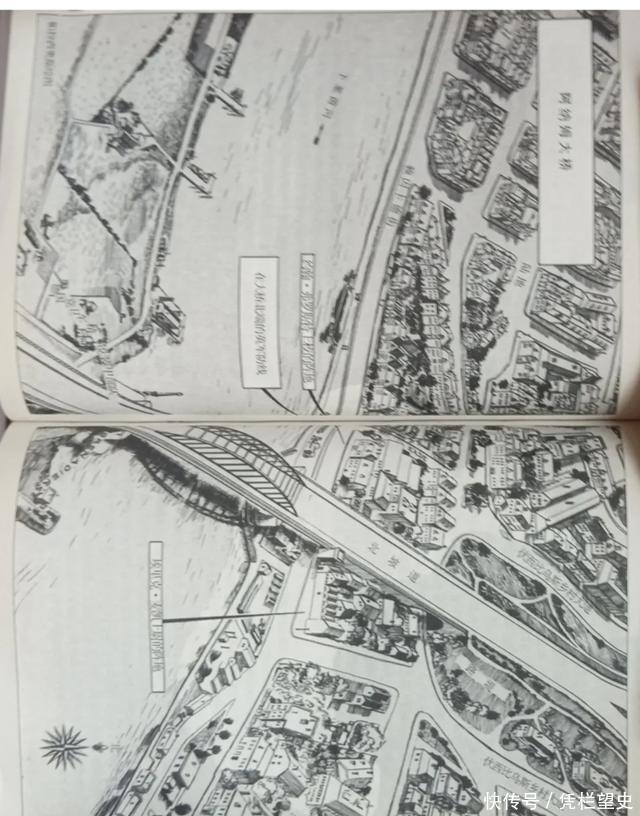

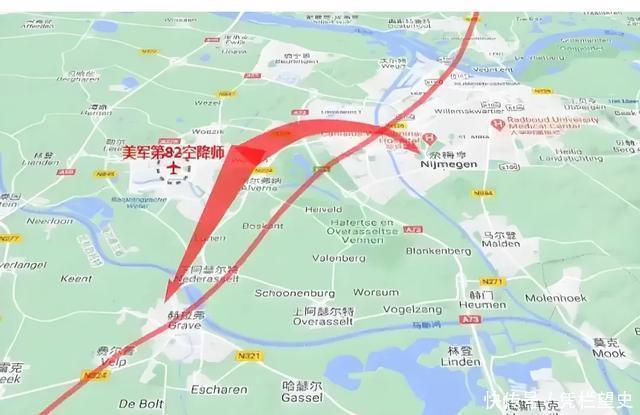

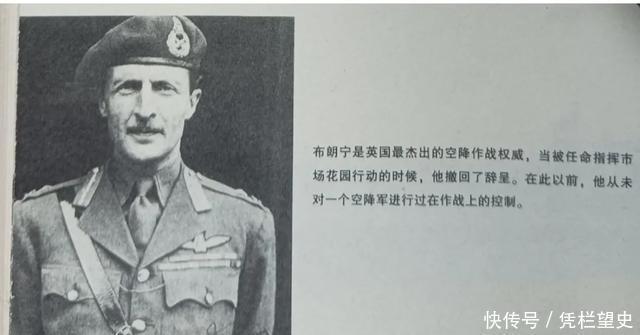

在拥挤的地下室里,伊根神父试图使自己适应环境。在看见弗罗斯特被抬了进来的时候,他看见弗罗斯特“脸色苍白,几近昏迷”。地下室里的其他伤员,也看见了他们的营长。在布伦特中尉看来,上校躺在担架上面的景象是一个毁灭性的打击。“我们这些下级始终认为,他是压制不住,打不垮的。”布伦特中尉写道,“看见他那个样子被抬进来,令你十分伤心,他从未屈服于任何事情。” 在房间的对面,也受了弹片伤的列兵詹姆斯·西姆斯记得,有人焦虑地朝着弗罗斯特喊道:“长官,我们还能坚持下去吗?” 正在等待的伞兵们拥挤在距离渡河点不远的地方,那个地点是从奈梅亨铁路桥顺流而下1英里处。在星期二的整个晚上,一直到星期三上午,当古尔本中校和范德弗特中校率领下的英美联军,继续为争夺铁路桥和公路桥作战的时候,美英士兵在努力把那个通向河岸的地区扩大,这样近卫团装甲师的坦克和重炮就能进入发射阵地,以支援这个水陆两栖袭击。台风型飞机将于进攻发起前30分钟,低空飞过北岸,用火箭弹和机枪扫射整个地区。在地面上,坦克和火炮将对这个地点再袭击上15分钟。然后,在坦克发出的烟雾的掩护下,由朱利安·库克少校率领的第一拨士兵将出发,进行有史以来最为大胆的一次渡河。 指挥官们为了制定这个计划,用了整整一个夜晚,计划也是尽可能地完美。但是,伞兵们渡过这个400码宽的河,要乘坐的船只,却迟迟没有到达。进攻发起的时刻,原先定于下午1点,现在不得不推迟到下午3点。 焦急等待船只全到达的,并不只有库克一人。中午之前,弗雷德里克·布朗宁将军已经收到了第一个清晰的暗示,说厄克特的形势严峻。这封鬼怪式联络部队的电报,是通过英军第二集团军的通讯系统收到的,电报中说: (201105)……部队仍然在主桥北端的附近,但并没有与主桥北端接触,也无法再次提供补给……阿纳姆完全掌握在敌人手中。要求采取所有可能的步骤,以加快解救。战斗猛烈,抵抗极其强大。阵地不太好。 布朗宁极其不安,每一分钟都很重要,迅速夺取奈梅亨大桥,对于厄克特的士兵们的幸存来说是极其关键的。而在这个时刻,对阿纳姆的防御者的解救,几乎完全取决于库克和第三营——这是一个库克没有意识到的事实。

(201105)……部队仍然在主桥北端的附近,但并没有与主桥北端接触,也无法再次提供补给……阿纳姆完全掌握在敌人手中。要求采取所有可能的步骤,以加快解救。战斗猛烈,抵抗极其强大。阵地不太好。 布朗宁极其不安,每一分钟都很重要,迅速夺取奈梅亨大桥,对于厄克特的士兵们的幸存来说是极其关键的。而在这个时刻,对阿纳姆的防御者的解救,几乎完全取决于库克和第三营——这是一个库克没有意识到的事实。 不管怎么说,船只不在近处,而且甚至没有一个人知道那些船是什么样子。整个夜晚,霍罗克斯将军和他的参谋们都在试图加快船只的到达。在后边的远处,在工兵的护送车队中,有三辆运载着船只的卡车,在挤得水泄不通的马路上,一点点地向前移动。在艾因霍温时,它们就被德国空军的一次猛烈轰炸耽搁了。城市的整个中心被炸毁,几十辆运送补给品的卡车被摧毁。现在,在瓦尔河渡口,在距离进攻发起时刻不到一个小时的时候,仍然看不到卡车和那些极其重要的船只的影子。 攻击出发地点位于庞大的发电厂的东边,起初大家认为,可以直接从发电厂里渡河。在那里,在河的边缘,有一个小小的水湾可以为装船提供保护,因为那个地方德国人观察不到。504团团长塔克上校放弃了那个地点,因为它离敌人坚守的那座铁路桥太近了,当伞兵从码头区出现的时候,德国人能用机枪火力向每一个人扫射。塔克计划把地点移到更西边的地方,让他的士兵跑步把船送到河边,放船下水,然后划船过去。但这也让库克少校担忧,以他所知,每支船大约200磅重,在装上士兵的装备和弹药时,那个数字大概会翻番。

不管怎么说,船只不在近处,而且甚至没有一个人知道那些船是什么样子。整个夜晚,霍罗克斯将军和他的参谋们都在试图加快船只的到达。在后边的远处,在工兵的护送车队中,有三辆运载着船只的卡车,在挤得水泄不通的马路上,一点点地向前移动。在艾因霍温时,它们就被德国空军的一次猛烈轰炸耽搁了。城市的整个中心被炸毁,几十辆运送补给品的卡车被摧毁。现在,在瓦尔河渡口,在距离进攻发起时刻不到一个小时的时候,仍然看不到卡车和那些极其重要的船只的影子。 攻击出发地点位于庞大的发电厂的东边,起初大家认为,可以直接从发电厂里渡河。在那里,在河的边缘,有一个小小的水湾可以为装船提供保护,因为那个地方德国人观察不到。504团团长塔克上校放弃了那个地点,因为它离敌人坚守的那座铁路桥太近了,当伞兵从码头区出现的时候,德国人能用机枪火力向每一个人扫射。塔克计划把地点移到更西边的地方,让他的士兵跑步把船送到河边,放船下水,然后划船过去。但这也让库克少校担忧,以他所知,每支船大约200磅重,在装上士兵的装备和弹药时,那个数字大概会翻番。 一旦下水,每艘船将运送13名伞兵外加三名工兵,工兵将把伞兵送过河。军事行动将是持续的,这些攻击船将一浪接着一浪,反复渡河,一直到库克的整个营,以及约翰·哈里森上尉指挥的另外一个营的一部分,全都过河为止。爱尔兰近卫团的爱德华·G.泰勒少校的坦克部队将给予火力支援,泰勒对这整个计划感到惊骇。“他把上帝的恐惧放在了我的心”!泰勒回忆说。他问那位塔克上校,他的士兵以前是否练习过这种军事行动。“没有”,塔克简单地回答,“他们正在进行军事培训”。 未完待续,本篇5860字。

一旦下水,每艘船将运送13名伞兵外加三名工兵,工兵将把伞兵送过河。军事行动将是持续的,这些攻击船将一浪接着一浪,反复渡河,一直到库克的整个营,以及约翰·哈里森上尉指挥的另外一个营的一部分,全都过河为止。爱尔兰近卫团的爱德华·G.泰勒少校的坦克部队将给予火力支援,泰勒对这整个计划感到惊骇。“他把上帝的恐惧放在了我的心”!泰勒回忆说。他问那位塔克上校,他的士兵以前是否练习过这种军事行动。“没有”,塔克简单地回答,“他们正在进行军事培训”。 未完待续,本篇5860字。

简配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。