要说中国农村发展史上的“明星村”红海优配,大寨绝对算一号。上世纪六七十年代,“农业学大寨”的口号喊遍大江南北,大寨的梯田、劳模成了全国学习的榜样。

而在这片热土上,有个传奇老太太不得不提——。她是陈永贵一手带出来的“铁姑娘”,人生就像坐过山车,当过“红人”,也摔过跟头,如今78岁了,还在大寨的土地上“折腾”呢。

从“小跟屁虫”到“铁姑娘队长”

郭凤莲其实不是大寨本地人,三岁没了妈,跟着姥姥落户这儿。那时候的大寨,穷得叮当响,七沟八梁一面坡,种啥啥不长,村民们愁得直挠头:“这地种粮食,怕是连种子钱都赚不回来!”

1953年红海优配,陈永贵搞了个“骚操作”——成立“老少组”,专让老人和娃娃种地。十岁的郭凤莲蹦跶着就报名了,有人笑话:“娃娃能干啥?过家家还差不多!”没想到第二年秋收,“老少组”的亩产比青壮年的“好汉组”还多三成!陈永贵一拍大腿:“这丫头,有股子狠劲儿!”

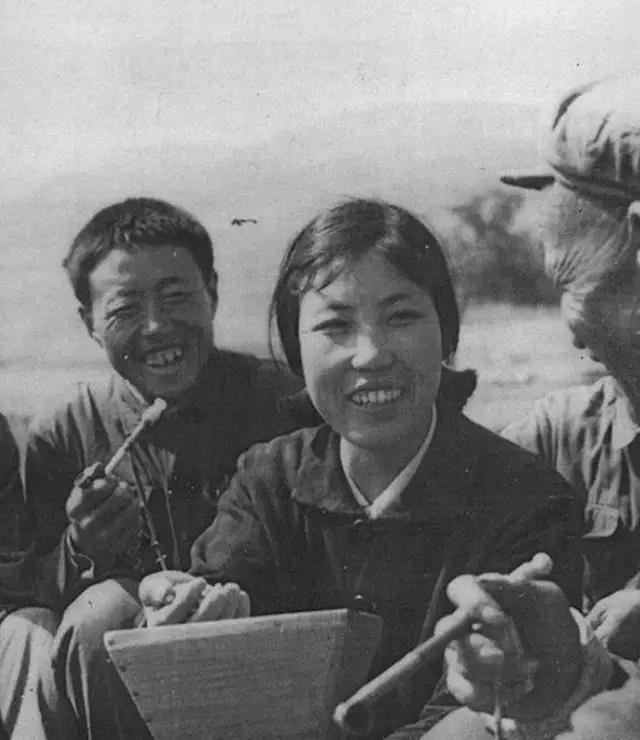

1963年,大寨遭了百年不遇的洪水,地里的玉米全趴窝了。壮劳力都忙着修房子,可玉米不扶起来,来年就得饿肚子。16岁的郭凤莲带着23个姑娘,挽起裤腿就冲进泥水里。

她们白天扶玉米,晚上守堤坝,累了就躺在田埂上眯一会儿。村民们瞅着这群不要命的丫头,直竖大拇指:“这哪是姑娘,分明是铁打的娘子军!”打这儿起,“铁姑娘”的名号就传开了。

“过山车”式人生:从巅峰到低谷

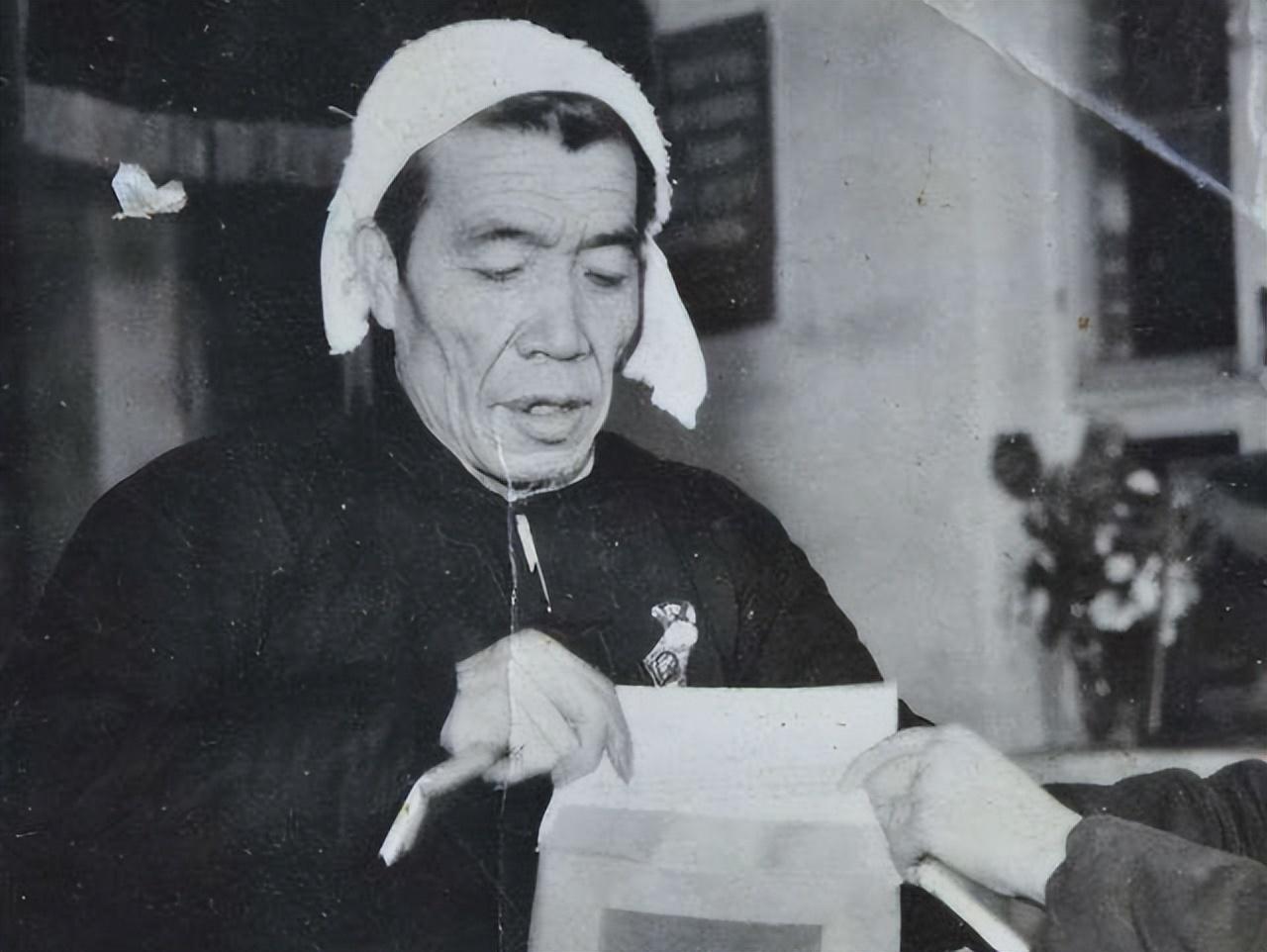

陈永贵对郭凤莲那是“老父亲”般的器重,1966年亲自介绍她入党,还提拔她当村党支部副书记。后来陈永贵去县里工作,26岁的郭凤莲扛起了大寨村党委书记的担子。那时候的她红海优配,像只刚出窝的小老虎,带着村民修梯田、建水库,大寨的名气越来越响。

可到了八十年代,改革开放的春风一吹,全国农村都在搞承包制,大寨还守着集体化的老路子,慢慢就跟不上趟了。1980年,郭凤莲被免去职务。这消息一出来,她心里就像打翻了五味瓶:“昨天还被人喊‘郭书记’,今天就成了普通老百姓,落差能不大吗?”

离开大寨后,她去了晋中果树研究所。有人说她“跌落神坛”,她倒想得开:“种地的本事得更新,不能光靠一股子蛮力。”在研究所里,她跟着专家学嫁接、搞育苗,还偷偷记笔记:“原来种果树也有这么多门道!”

78岁的她“老当益壮”:带着大寨二次创业

1991年,昔阳县委一纸调令,让郭凤莲重回大寨当书记。当时的大寨,早没了往日的风光,人均年收入不到730元,村集体账上比脸还干净。有村民直摇头:“郭凤莲,你都离开十年了,还能折腾出啥花样?”

她偏不信邪,自个儿掏腰包,还借了5000块钱,带着村民代表去山东寿光、江苏华西村“开眼”。到了外头一看,人家都住上楼房、办起工厂了,大寨的代表们脸都红了:“哎哟,当年人家学咱们,现在咱们咋落后成这样了?”

回来后,郭凤莲拍板定了“一看二改三干”的方针:看市场找差距,改观念改技术,甩开膀子加油干!她带着村民办酒厂、酿老陈醋,把大寨的牌子重新擦亮;又把旧窑洞改成红色旅游景点,搞起了“回忆杀”。你还别说,游客们冲着“农业学大寨”的情怀来,一看:“嚯,这窑洞收拾得比宾馆还干净!”

如今的大寨,集体经济红红火火,2012年就突破了10个亿。78岁的郭凤莲,每天还拄着拐杖在村里转悠,看见年轻人偷懒,照样扯着嗓子喊:“当年咱们在泥水里泡着都不喊累,现在好日子来了,可不能丢了那股子拼劲!”

简配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。